行业资讯 | (中央/国务院)部署落实加快发展智慧居家养老行业解决现落后养老状况

2020-10-22

养老产业成我国经济新的经济增长点甚至是支柱型产业的趋势日渐明显,但养老产业在具体操作以及现阶段发展过程中展现的姿态却并不尽如人意。养老产业的再升级迫在眉睫,但如何升级却并不为每一个人所熟知。

《新产经》记者对国家老龄委信息中心健康办主任温*进行了专访。温*表示:“党中央国务院高度重视发展养老服务业,党的十八届三中全会明确提出要‘积极应对人口老龄化,加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业’。目前,各地正在按照党中央、国务院的战略部署,认真贯彻落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》,抓紧完善和落实各项优惠扶持政策,为社会力量发展智慧养老服务业营造公平环境,推动养老服务业快速健康发展。”

供需差距凸显缺口

根据相关权威的数据统计,社会老龄化的现实为养老产业奠定了雄厚的市场基础,养老服务的需求巨大并且还将在很长一段时期内逐年递增。

养老服务仅指为老年人提供的生活照顾和康复护理服务,养老服务业就是为满足老年人因疾病或身体机能的衰退而产生的特殊生活和精神需求提供相应服务产品的生产部门和企业的集合,涵盖了老年人衣食住行、生活照料、医疗服务、文化健身娱乐等多个行业领域。换言之,一切为满足老年人养老需求而提供服务产品的生产部门和企业的集合体,统称为养老服务业。

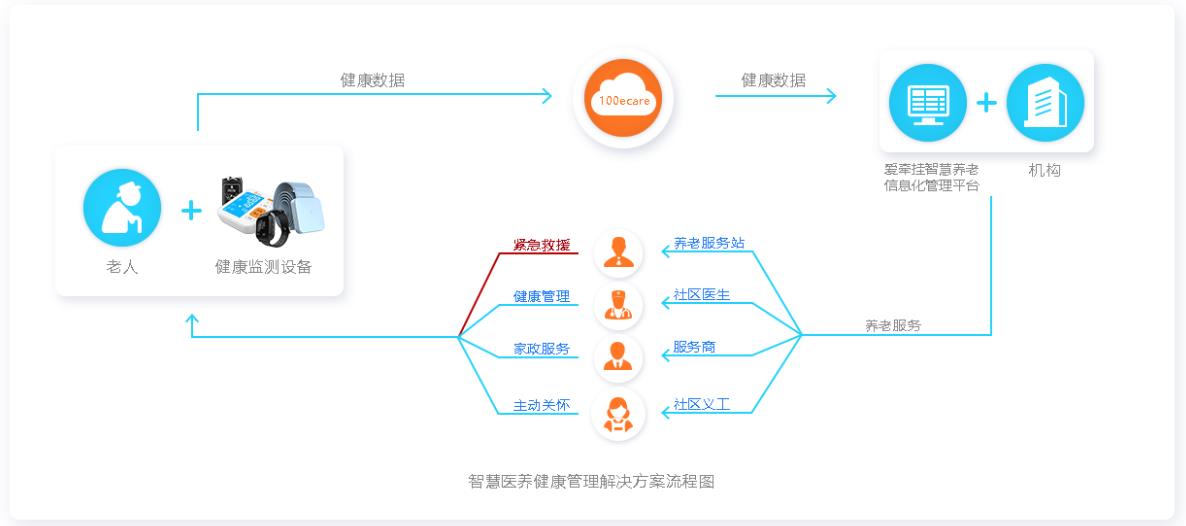

养老服务是一个涉及面广、产业链长的综合产业体系。那问题来了,如何更有效的让养老服务更直接快捷让老人知悉呢?这就是需要一套智能的智慧养老解决方案来解决升级传统的服务模式改善现状(如:智慧医养健康管理解决方案),爱牵挂智慧医养健康管理解决方案通过汲取物联网、互联网、智能呼叫、云技术、GPS定位技术等先进的信息技术,创建 “系统+服务+老人+终端”的智慧养老服务模式。通过搭建养老智慧信息系统平台,配合老介智慧穿戴设备如:老人运用如老人机、老人腕表爱牵挂S5、无线传输的睡眠健康监测检测(爱牵挂Sleep BW01)、爱牵挂血压计设备等智能设备,实现与子女、服务中心、医护人员的信息交互,能有效让服务快速直接老人身边,让机构子女随时可关爱老人。

温*在接受记者采访时更加强调的是,“目前,针对养老产业的政策明显是不足的”,三大问题如下:

1、当前,老年群体的养老需求旺盛与社会供给不足的矛盾比较突出。如:由于我国的养老服务设施、服务网络建设相对滞后。同时,养老服务市场发展不平衡。公办养老机构老年人排队等床位,而民办养老院价格贵。很多新建的民办养老院都在郊区。

2、养老服务体系建设结构不合理,服务产品档次低,也是我国养老产业发展滞后的一大表现。此外,养老服务管理还需进一步规范,尚未形成完善的行业标准和规范的监管机制。

3、人才瓶颈也是养老产业的一道坎。在养老机构中,护理人员流动性大,缺少护理专业人才。

部分地方政府在落实国务院发展养老服务的政策措施时,虚的多,实的少。特别是对民营资本投资养老服务业,遭遇不少体制性和政策性障碍。养老服务机构建设补助、养老服务机构营运补贴、居家养老服务补贴的金额与老龄事业发展的新要求相比,还存在着较大差距。社会资本发展养老服务还存在成本高、定价机制不健全等问题,在市场竞争中处于不利地位,致使社会资金进入养老领域的积极性不高。

要政策不仅仅是要扶持

温*告诉记者说:“养老产业需要国家一系列的政策支持,不是仅仅体现在扶持上,养老服务制度需要顶层设计。”

党中央、国务院站在国家长远发展的高度,重视制度性安排,采取行政措施或颁布法规,逐步统一完善养老保障、医疗保障等社会福利制度,将养老制度作为社会系统工程,统筹规划进行战略安排,通过相关的各种政策的协调配合,将政府的公共资源在养老保障、养老服务、养老医疗之间进行合理配置,全面推动养老服务业的发展。

另外,国家还需要支持社会力量办养老机构,开展公办养老机构改制试点。提倡在社区内建设小型化养老机构,用于失能和半失能老人的养老服务,为街道老人就近提供高质量的专业居家养老照护服务。

目前我国现有的4万多家社会养老机构中,公办养老机构所占比重超过70%,民政部已经明确,政府投资兴办的养老床位逐步通过公建民营等方式管理运营,积极鼓励民间资本通过委托管理等方式,运营公有产权的养老服务设施。地方政府重视了,才会更多地参与到养老事业中,建立政府主导下的多元主体参与机制才能真正让养老事业快速步入正轨。

政府也在逐渐加大对养老服务体系建设投入,各地既要让老年人有钱买服务,有权利选择服务,满足自身服务的要求,同时,也要引导老年人合理消费,带动老年消费的形成,推动养老服务业的发展。

科学构建养老模式

我国特有的文化及风俗习惯使得更多老人在观念上更倾向于居家养老,但就客观现实而言,居家养老配合爱牵挂智慧养老解决方案的社区养老服务才是首选。伴随经济社会的转型,特别是计划生育政策的影响,家庭规模日趋小型化。“四世同堂”的家庭已经非常少见,“4-2-1”家庭结构日益普遍,传统家庭养老模式受到挑战。全国各地对养老服务进行了积极的探索,居家养老具有先天优势,家庭亲情和熟悉的居住环境,对老人的照顾会更加细致入微、更加个性化,也更符合老人的需求。这也是很多老人选择居家养老的根本原因。

智能化养老服务

加强老年宜居社区建设,为老年人提供安全、便利、舒适的生活环境。加快开发代际亲情住宅,满足老年人多种需求,推行“一碗汤”工程,鼓励和支持子女与父母就近居住。公共服务设施、医疗卫生设施都要进行无障碍环境建设,为老年人营造良好的生活环境。通过制定行业标准,加强监督,确保提供安全和优质的服务。把各类居家养老服务机构护理人员是否经过专业化培训,取得养老护理员职业技能证书,作为对居家养老服务工作评估、年度检查、考评的依据。部分省市自治区已经着手开展养老服务示范试点的申报,与产学研发机构密切合作,在全国建立了示范项目或者示范基地,积极探索医疗、养老、家政、健身、旅游等各种服务业深度融合和互动发展模式,建立养老医疗、健康养生养老、康复护理养老、养老产业园等,加大对于养老、健康等服务业的投入力度。

全国老龄办在全国推动建立“智能化养老实验基地”,推进智能化养老技术设备在养老服务领域的研发和应用,该服务具有科技集成、绿色环保、优质高效、整合资源等优势,有利于促进养老服务的专业化,提高养老服务的科技水平和能力。使老年人真正享受到更加人性化、有尊严的服务。进而有力地推动我国养老服务行业的科技创新,提高其专业化、产业化水平。

开发老年用品市场

中国的养老需求虽然在一定程度上还没能引起国内企业的足够重视,但国外的一些投资者却已经在研究中国的养老产业并跃跃欲试。此时,合理鼓励和引导境外资金进入养老服务业,将是一种有益的补充。

根据老龄事业“十二五”规划,各地促进老年用品、用具和服务产品开发,重视康复辅具、电子呼救(如爱牵挂S3呼救手环)等老年特需产品的研究开发。鼓励中小企业进入老年生活用品产业等领域,扶持发展龙头企业,实施品牌战略,提高创新能力,形成一批产业链长、覆盖领域广、经济社会效益显著的产业集群,让科技创新成果造福于老年人。

这些举措提高了我国养老服务的水平,展示了我国解决人口老龄化问题的成就,提高了我国养老服务水平的国际影响,对于推动国际养老服务业服务质量和水平的提高发挥了积极作用。

让养老产业既成为解决老龄化问题的主要支点又发展成中国经济的新支柱,这需要多方联动、齐抓共管,需要放宽眼界、立足现实,合理地吸引和利用国外的先进经验以及资金以推动养老产业的再升级来完成。